De quoi vit l’Église ?

En France, l’Église catholique ne reçoit pas de subvention de l’État ou des collectivités locales . Encore moins du Vatican ! Les ressources des diocèses proviennent de la générosité des fidèles. Les biens d’Église sont destinés à l’accomplissement de sa mission, ils ont été constitués par les générations successives et ils sont entretenus et renouvelés en vue de l’action pastorale de l’Église.

La gestion doit être prudente, elle est responsable, encadrée et contrôlée : la responsabilité de l’évêque et celle du curé sont réelles et personnelles, mais ils ne peuvent agir sans des conseils constitués et reconnus. Elle est ecclésiale et grevée de l’obligation de solidarité et de partage avec les autres Églises au premier chef, et avec les pauvres en général par l’intermédiaire d’organismes adaptés.

Le denier de l’Église

Son ancrage théologique

La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos sollicitations. Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on annonce une famine à Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide aux frères de Jérusalem et de Judée. Ce sont Barnabé et Paul qui sont chargés de d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine de la communauté chrétienne.

Saint Paul aux Galates 6-6 : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit ». Saint Paul toujours, dans la première Lettre aux Corinthiens (1 Co 9,10-14) nous dit : « si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ? ».

Jésus, dans l’Évangile selon Saint Matthieu, nous dit que « l’ouvrier mérite son salaire » (Mt 10, 10). Cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil.

Le canon 222 § 1 dispose, en effet, que « les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de ses ministres. »

Historique

L’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit la création d’associations pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte qui était jusqu’alors pris en charge par l’État.

Ces associations seront créées en 1923.

Le denier de l’Église — dans un premier temps nommé le « denier du clergé » puis « denier du culte » — est une contribution libre et volontaire demandée à tous les catholiques.

Terminologie

Le denier romain est une pièce d’argent de 10 as, il a servi et il est resté une monnaie de base jusqu’à la révolution française.

Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

Quelle est son affectation ?

Le denier de l’Église finance en priorité la subsistance des prêtres et les besoins matériels nécessaires au culte, aux œuvres de charité, conformément au droit canonique (canon 222 §1).

Cela comprend en priorité la rémunération des prêtres et des laïcs et leur sécurité sociale, les frais de formation des séminaristes et la prise en charge des prêtres âgés.

Le Denier n’est pas suffisant et il ne couvre qu’une partie importante des charges.

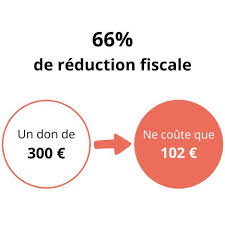

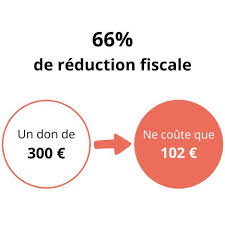

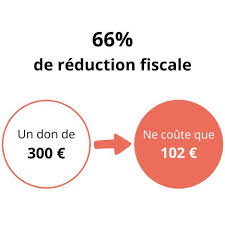

Denier et impôts

Le don au denier ouvre une réduction d’impôts de 66%, un justificatif est fourni par le diocèse.

Félicitations aux donateurs et à l’équipe du denier, nous sommes passés en 2025 de 35 à 52 donateurs avec une augmentation de 24,4% des dons et un don moyen de 290 euros.

Outre le denier quelles sont les ressources du diocèse ?

La contribution diocésaine, chaque trimestre l’Évêché calcule le montant de la contribution que lui verse les paroisses, elle est basée sur les revenus de la paroisse.

Les legs qui sont des ressources exceptionnelles…

Quelles sont les ressources de la paroisse ?

Les quêtes effectuées à chaque messe en excluant les quêtes impérées (ce sont des quêtes dont le don est affecté à une mission de l’Église, il y en a une par mois environ).

Les honoraires de Baptême, de Mariage et d’Obsèques qui sont appelés casuel.

Les sommes déposées dans les troncs.

Les dons qui peuvent être affectés à une action particulière, travaux sur les bâtis, réparations des cloches etc ; ou des dons non affectés.

Les honoraires des prêtres

Ils sont honorés par moitié (450 euros) par le diocèse qui règle également les charges sociales et pour moitié par les honoraires de messes.

Ces honoraires de messe ( offrande effectuée à l’occasion d’une demande de célébration de messe à une intention particulière ) sont prélevés sur les dons de messes et sur la quête lors des obsèques, l’honoraire de 18 euros a été fixé par la conférence des Évêques, le prêtre en reçoit 25 soit 450 euros, la paroisse complète les honoraires de messe sur ses fond propres en cas de d’insuffisance.

Les prêtres sont logés, chauffés, un tarif kilométrique est également prévu ne couvrant que les trajets en relation directe avec les activités de la paroisse.

Toutes les autres dépenses, nourriture, véhicule automobile, habillement, etc, sont à leur charge.

Publié le 04 septembre 2025

De quoi vit l’Église ?

En France, l’Église catholique ne reçoit pas de subvention de l’État ou des collectivités locales . Encore moins du Vatican ! Les ressources des diocèses proviennent de la générosité des fidèles. Les biens d’Église sont destinés à l’accomplissement de sa mission, ils ont été constitués par les générations successives et ils sont entretenus et renouvelés en vue de l’action pastorale de l’Église.

La gestion doit être prudente, elle est responsable, encadrée et contrôlée : la responsabilité de l’évêque et celle du curé sont réelles et personnelles, mais ils ne peuvent agir sans des conseils constitués et reconnus. Elle est ecclésiale et grevée de l’obligation de solidarité et de partage avec les autres Églises au premier chef, et avec les pauvres en général par l’intermédiaire d’organismes adaptés.

Le denier de l’Église

Son ancrage théologique

La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos sollicitations. Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on annonce une famine à Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide aux frères de Jérusalem et de Judée. Ce sont Barnabé et Paul qui sont chargés de d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine de la communauté chrétienne.

Saint Paul aux Galates 6-6 : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit ». Saint Paul toujours, dans la première Lettre aux Corinthiens (1 Co 9,10-14) nous dit : « si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ? ».

Jésus, dans l’Évangile selon Saint Matthieu, nous dit que « l’ouvrier mérite son salaire » (Mt 10, 10). Cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil.

Le canon 222 § 1 dispose, en effet, que « les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de ses ministres. »

Historique

L’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit la création d’associations pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte qui était jusqu’alors pris en charge par l’État.

Ces associations seront créées en 1923.

Le denier de l’Église — dans un premier temps nommé le « denier du clergé » puis « denier du culte » — est une contribution libre et volontaire demandée à tous les catholiques.

Terminologie

Le denier romain est une pièce d’argent de 10 as, il a servi et il est resté une monnaie de base jusqu’à la révolution française.

Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

Quelle est son affectation ?

Le denier de l’Église finance en priorité la subsistance des prêtres et les besoins matériels nécessaires au culte, aux œuvres de charité, conformément au droit canonique (canon 222 §1).

Cela comprend en priorité la rémunération des prêtres et des laïcs et leur sécurité sociale, les frais de formation des séminaristes et la prise en charge des prêtres âgés.

Le Denier n’est pas suffisant et il ne couvre qu’une partie importante des charges.

Denier et impôts

Le don au denier ouvre une réduction d’impôts de 66%, un justificatif est fourni par le diocèse.

Félicitations aux donateurs et à l’équipe du denier, nous sommes passés en 2025 de 35 à 52 donateurs avec une augmentation de 24,4% des dons et un don moyen de 290 euros.

Outre le denier quelles sont les ressources du diocèse ?

La contribution diocésaine, chaque trimestre l’Évêché calcule le montant de la contribution que lui verse les paroisses, elle est basée sur les revenus de la paroisse.

Les legs qui sont des ressources exceptionnelles…

Quelles sont les ressources de la paroisse ?

Les quêtes effectuées à chaque messe en excluant les quêtes impérées (ce sont des quêtes dont le don est affecté à une mission de l’Église, il y en a une par mois environ).

Les honoraires de Baptême, de Mariage et d’Obsèques qui sont appelés casuel.

Les sommes déposées dans les troncs.

Les dons qui peuvent être affectés à une action particulière, travaux sur les bâtis, réparations des cloches etc ; ou des dons non affectés.

Les honoraires des prêtres

Ils sont honorés par moitié (450 euros) par le diocèse qui règle également les charges sociales et pour moitié par les honoraires de messes.

Ces honoraires de messe ( offrande effectuée à l’occasion d’une demande de célébration de messe à une intention particulière ) sont prélevés sur les dons de messes et sur la quête lors des obsèques, l’honoraire de 18 euros a été fixé par la conférence des Évêques, le prêtre en reçoit 25 soit 450 euros, la paroisse complète les honoraires de messe sur ses fond propres en cas de d’insuffisance.

Les prêtres sont logés, chauffés, un tarif kilométrique est également prévu ne couvrant que les trajets en relation directe avec les activités de la paroisse.

Toutes les autres dépenses, nourriture, véhicule automobile, habillement, etc, sont à leur charge.

Publié le 04 septembre 2025

De quoi vit l’Église ?

En France, l’Église catholique ne reçoit pas de subvention de l’État ou des collectivités locales . Encore moins du Vatican ! Les ressources des diocèses proviennent de la générosité des fidèles. Les biens d’Église sont destinés à l’accomplissement de sa mission, ils ont été constitués par les générations successives et ils sont entretenus et renouvelés en vue de l’action pastorale de l’Église.

La gestion doit être prudente, elle est responsable, encadrée et contrôlée : la responsabilité de l’évêque et celle du curé sont réelles et personnelles, mais ils ne peuvent agir sans des conseils constitués et reconnus. Elle est ecclésiale et grevée de l’obligation de solidarité et de partage avec les autres Églises au premier chef, et avec les pauvres en général par l’intermédiaire d’organismes adaptés.

Le denier de l’Église

Son ancrage théologique

La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos sollicitations. Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on annonce une famine à Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide aux frères de Jérusalem et de Judée. Ce sont Barnabé et Paul qui sont chargés de d’acheminer les dons récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine de la communauté chrétienne.

Saint Paul aux Galates 6-6 : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit ». Saint Paul toujours, dans la première Lettre aux Corinthiens (1 Co 9,10-14) nous dit : « si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ? ».

Jésus, dans l’Évangile selon Saint Matthieu, nous dit que « l’ouvrier mérite son salaire » (Mt 10, 10). Cette contribution est à la fois conforme au droit canonique et au droit civil.

Le canon 222 § 1 dispose, en effet, que « les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de ses ministres. »

Historique

L’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit la création d’associations pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte qui était jusqu’alors pris en charge par l’État.

Ces associations seront créées en 1923.

Le denier de l’Église — dans un premier temps nommé le « denier du clergé » puis « denier du culte » — est une contribution libre et volontaire demandée à tous les catholiques.

Terminologie

Le denier romain est une pièce d’argent de 10 as, il a servi et il est resté une monnaie de base jusqu’à la révolution française.

Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.

Quelle est son affectation ?

Le denier de l’Église finance en priorité la subsistance des prêtres et les besoins matériels nécessaires au culte, aux œuvres de charité, conformément au droit canonique (canon 222 §1).

Cela comprend en priorité la rémunération des prêtres et des laïcs et leur sécurité sociale, les frais de formation des séminaristes et la prise en charge des prêtres âgés.

Le Denier n’est pas suffisant et il ne couvre qu’une partie importante des charges.

Denier et impôts

Le don au denier ouvre une réduction d’impôts de 66%, un justificatif est fourni par le diocèse.

Félicitations aux donateurs et à l’équipe du denier, nous sommes passés en 2025 de 35 à 52 donateurs avec une augmentation de 24,4% des dons et un don moyen de 290 euros.

Outre le denier quelles sont les ressources du diocèse ?

La contribution diocésaine, chaque trimestre l’Évêché calcule le montant de la contribution que lui verse les paroisses, elle est basée sur les revenus de la paroisse.

Les legs qui sont des ressources exceptionnelles…

Quelles sont les ressources de la paroisse ?

Les quêtes effectuées à chaque messe en excluant les quêtes impérées (ce sont des quêtes dont le don est affecté à une mission de l’Église, il y en a une par mois environ).

Les honoraires de Baptême, de Mariage et d’Obsèques qui sont appelés casuel.

Les sommes déposées dans les troncs.

Les dons qui peuvent être affectés à une action particulière, travaux sur les bâtis, réparations des cloches etc ; ou des dons non affectés.

Les honoraires des prêtres

Ils sont honorés par moitié (450 euros) par le diocèse qui règle également les charges sociales et pour moitié par les honoraires de messes.

Ces honoraires de messe ( offrande effectuée à l’occasion d’une demande de célébration de messe à une intention particulière ) sont prélevés sur les dons de messes et sur la quête lors des obsèques, l’honoraire de 18 euros a été fixé par la conférence des Évêques, le prêtre en reçoit 25 soit 450 euros, la paroisse complète les honoraires de messe sur ses fond propres en cas de d’insuffisance.

Les prêtres sont logés, chauffés, un tarif kilométrique est également prévu ne couvrant que les trajets en relation directe avec les activités de la paroisse.

Toutes les autres dépenses, nourriture, véhicule automobile, habillement, etc, sont à leur charge.

Dans ce dossier

Publié le 04 septembre 2025